Artiste : Julien Creuzet

Année : 2024

Photographies : Julien Creuzet, Institut Français, Institut Français / Nicolas Derne, Magasin CNAC, Grenoble, Magasin CNAC, Grenoble / Aurélien Mole

Ville : Venise

Pays : Italie

Le projet de Julien Creuzet pour le Pavillon Français à la Biennale de Venise 2024, lancé en Martinique, met en lumière sa connexion à l’île et aux penseurs de la Négritude tels qu’Édouard Glissant et Aimé Césaire. Lors de l’événement, le président du Conseil Exécutif de la Martinique, Serge Letchimy, a promis de reconnaître le créole comme langue officielle, défiant l’opposition du préfet de la métropole Jean-Christophe Bouvier. Soutenu par l’Institut Français, Creuzet a fusionné poésie, cinéma, sculpture et musique, comme en témoignent des œuvres telles que Oh téléphone, oracle noir (2015) et Zumbi Zumbi Eterno (2023), qui s’inspirent de l’histoire caribéenne et des influences littéraires. Le tour de presse a visité des sites clés : la cascade d’Absalon, où l’artiste Victor Anicet a honoré le passé autochtone de l’île ; le Cap 110, un mémorial à la traite des esclaves, où Creuzet a interprété un poème ; et la Bibliothèque Schœlcher, où la poétesse Simone Lagrand a présenté Pays-mêlé, confrontant les héritages coloniaux. Les dégâts environnementaux causés par le pesticide chlordecone ont été explorés dans les sculptures enroulées de bananes de l’artiste Christian Bertin. Sur le socle de la statue renversée de Schœlcher, la fresque d’Anicet sur l’histoire de la Martinique est apparue, tandis que Lagrand déclarait : « J’écris un futur différent ». Le pavillon de Creuzet a été exposé du 20 avril au 24 novembre 2024.

Dans un éloignement des principes traditionnels de la Biennale de Venise, le projet du Pavillon Français est dévoilé en Martinique.

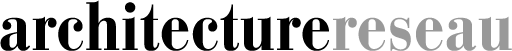

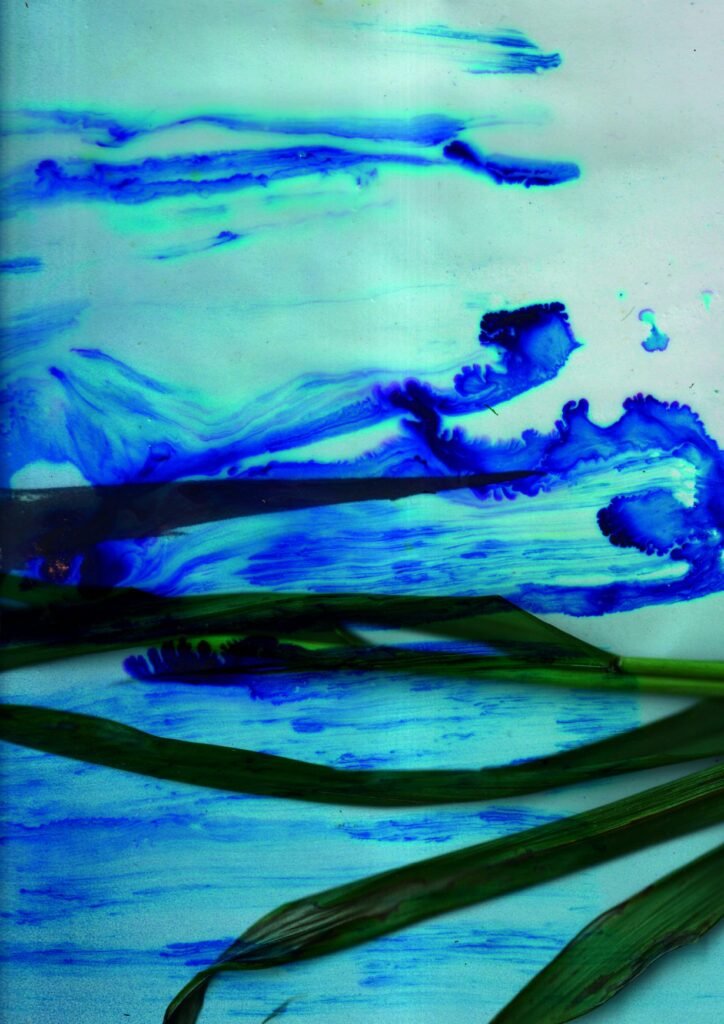

Le cadre est un jardin venteux sur une falaise descendant vers une mer ultramarine brillante. Le terme ultramarin fait également référence à outre-mer, le terme juridique français pour désigner les individus des « territoires d’outre-mer ». L’artiste Julien Creuzet déclare : « Quand j’entends ultramarin, je pense à quelqu’un de fantastique, surhumain. » La scène se déroule en Martinique, dans les Antilles françaises, bordée par la mer des Caraïbes d’un côté et l’océan Atlantique de l’autre. Creuzet, qui a grandi sur l’île et représentera la France à la Biennale de Venise 2024, a choisi d’annoncer son projet en Martinique plutôt qu’à Paris. Un groupe de journalistes s’est réuni pour une visite de l’île. Creuzet, dont le travail est influencé par le mouvement de la Négritude, a conduit le groupe dans le jardin de l’ancienne maison d’Édouard Glissant.

Lors de son discours à l’occasion du lancement du projet de Julien Creuzet, Serge Letchimy, président du Conseil Exécutif de la Martinique, s’engage à établir le créole comme langue officielle de l’île aux côtés du français. En face de lui siège le préfet de la métropole, Jean-Christophe Bouvier, le leader de facto de la Martinique. L’année précédente, Bouvier avait rejeté une pétition pour accorder au créole le statut officiel, déclarant à l’assemblée locale : « La langue de la République est le français » (la décision finale étant encore en attente). Cependant, les défenseurs du créole soutiennent que cette langue possède une légitimité égale en tant que langue de la République, car la République elle-même est un produit de la créolisation—le mélange des peuples et des cultures. Cette perspective était au cœur des penseurs de la Négritude tels qu’Édouard Glissant, Aimé Césaire et Suzanne Césaire, qui soutenaient le statut continu de la Martinique en tant que territoire français durant la période de décolonisation. Leur position visait à tenir le colonisateur responsable en transformant les sujets coloniaux en citoyens français égaux, reconnaissant que la France avait été construite grâce au travail et aux ressources de ses colonies. Pour ces intellectuels caribéens, la décolonisation allait au-delà de la souveraineté nationale, plaidant pour une restructuration mondiale de l’identité, de la société et de la langue—un démantèlement et une reformulation des liens conventionnels entre nation, culture et citoyenneté.

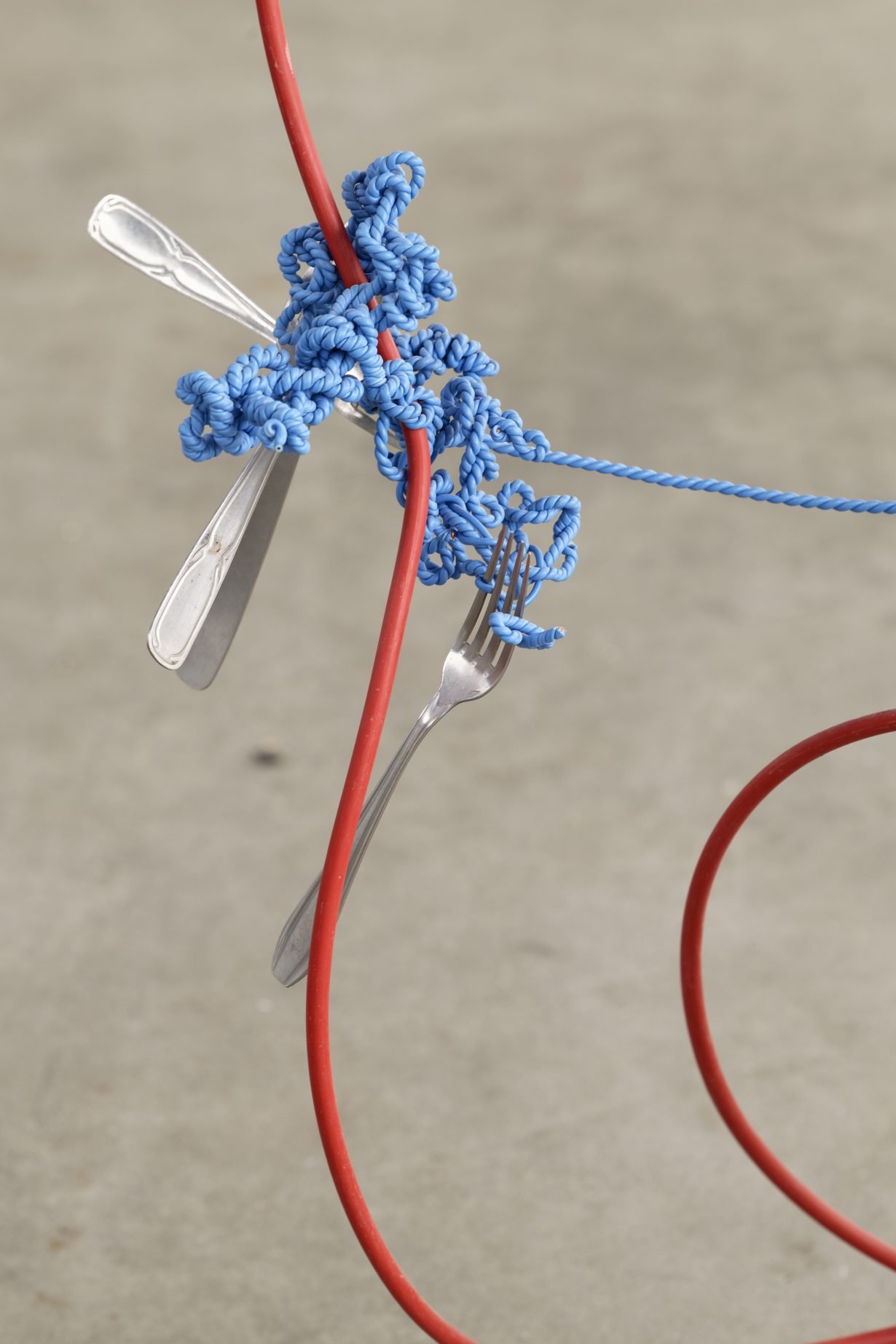

La décision de Creuzet de lancer son projet pour le Pavillon Français en Martinique, avec le soutien de l’Institut Français, reflète son engagement envers l’importance culturelle et historique de l’île. Il a méticuleusement planifié chaque aspect de la visite, rassemblant une équipe qui comprend ses aînés, ses pairs, et l’île elle-même. La pratique artistique de Creuzet s’étend à des films, sculptures, performances et poésie. Ses films sont des assemblages collés de séquences trouvées et d’animation, superposées de musique et de vers. Son travail atteint sa forme la plus puissante à travers le son, car il est également compositeur et musicien, mélangeant des échantillons et des extraits avec la précision d’un producteur—marqué par des notes aiguës, des chutes rythmiques et des mouvements opératiques majestueux. Dans sa vidéo de 2015 Oh téléphone, oracle noir (…), Creuzet se filme dans une pièce sombre, éclairée par une lampe de téléphone pointée sur son visage, qui occupe tout le cadre de près. Dans l’œuvre, il récite un poème :

Oh téléphone, oracle noir,

toutes les personnes écrans miroirs,

filent les images tactiles,

oh vas-y voir les nuages du soir.

La voix de Creuzet porte une éraflure pulpeuse, marquée par une intonation inclinée qui amplifie certains mots tout en en adoucissant d’autres. Son visage, capturé de manière intime et clignant doucement des yeux, dégage une présence presque dévotionnelle, avec une émotion brute et une voix tendue par l’agonie. Cette vidéo a servi d’œuvre titre pour son exposition au Magasin à Grenoble, qui a agi comme un précurseur de son pavillon à la Biennale, dont les détails étaient encore inconnus à l’époque. Une installation multimédia plus récente, Zumbi Zumbi Eterno (2023), poursuit cette exploration musicale. Dans le composant vidéo, Creuzet chante avec une voix sifflante tandis qu’un poème raconte l’histoire de Zumbi dos Palmares, un leader quilombola brésilien qui résista aux négociants d’esclaves portugais et fut exécuté par décapitation, sa tête exposée sur un pieu. La vidéo de Creuzet représente un corps tordu, percé d’un coutelas, plongeant dans des eaux tourbillonnantes. Le corps brille d’une lueur luminescente, libérant des fleurs tandis que des poissons nagent à travers lui. Exposée au Magasin, un écran de télévision est placé verticalement contre un mur devant la vidéo. Sur l’écran, une figure translucide, dont l’intérieur ressemble à un rayon X rempli de fils, de bouteilles, de cigarettes et de bonbons, jette une série de livres au sol un par un. Ces livres représentent la lignée littéraire de Creuzet, incluant des œuvres de Ntozake Shange, Sonia Sanchez, Léopold Sédar Senghor, Wole Soyinka, Maryse Condé, et Aimé Césaire. La bibliothèque de Creuzet s’étend de la poésie aux essais, embrassant plusieurs langues et voix, reflétant le riche dialogue culturel et littéraire qui sous-tend son travail.

Après la conférence de presse, le groupe emprunte une route étroite et sinueuse jusqu’à la cascade d’Absalon, une source cristalline appréciée par les artistes locaux. La région est une vaste étendue de vert, nichée au cœur d’une forêt dense de bois de rose. Plus tard, le céramiste et peintre octogénaire Victor Anicet s’adresse au groupe sous sa fresque en vitrail à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption dans la ville volcanique de Saint-Pierre. Il explique que sa fresque cherche à capturer la lumière tamisée qui filtre à travers le dense couvert forestier d’Absalon. Anicet réfléchit également sur la relation contemporaine de la Martinique avec la terre, déclarant : « Nous sommes les gardiens de cette terre, pas ses propriétaires », reconnaissant les peuples autochtones, dont la présence a été presque effacée de l’histoire de l’île. Il ajoute : « Ils nous ont laissé une terre extraordinaire. » Le nom de l’île, Martinique (Matinik en créole), provient de la mauvaise interprétation par Christophe Colomb du mot taïno Madiana, signifiant l’île aux fleurs. La colonisation française a commencé en 1635, et dès l’année suivante, le génocide de la population autochtone a commencé. L’île a été transformée en une colonie d’esclaves, motivée par la production de sucre, une marchandise plus précieuse que l’or à l’époque. La Martinique est devenue un centre majeur du commerce transatlantique des esclaves, recevant plus d’esclaves que toute autre région de l’actuel territoire des États-Unis, à l’exception de la Louisiane, qui partage également une histoire coloniale sous domination française et espagnole.

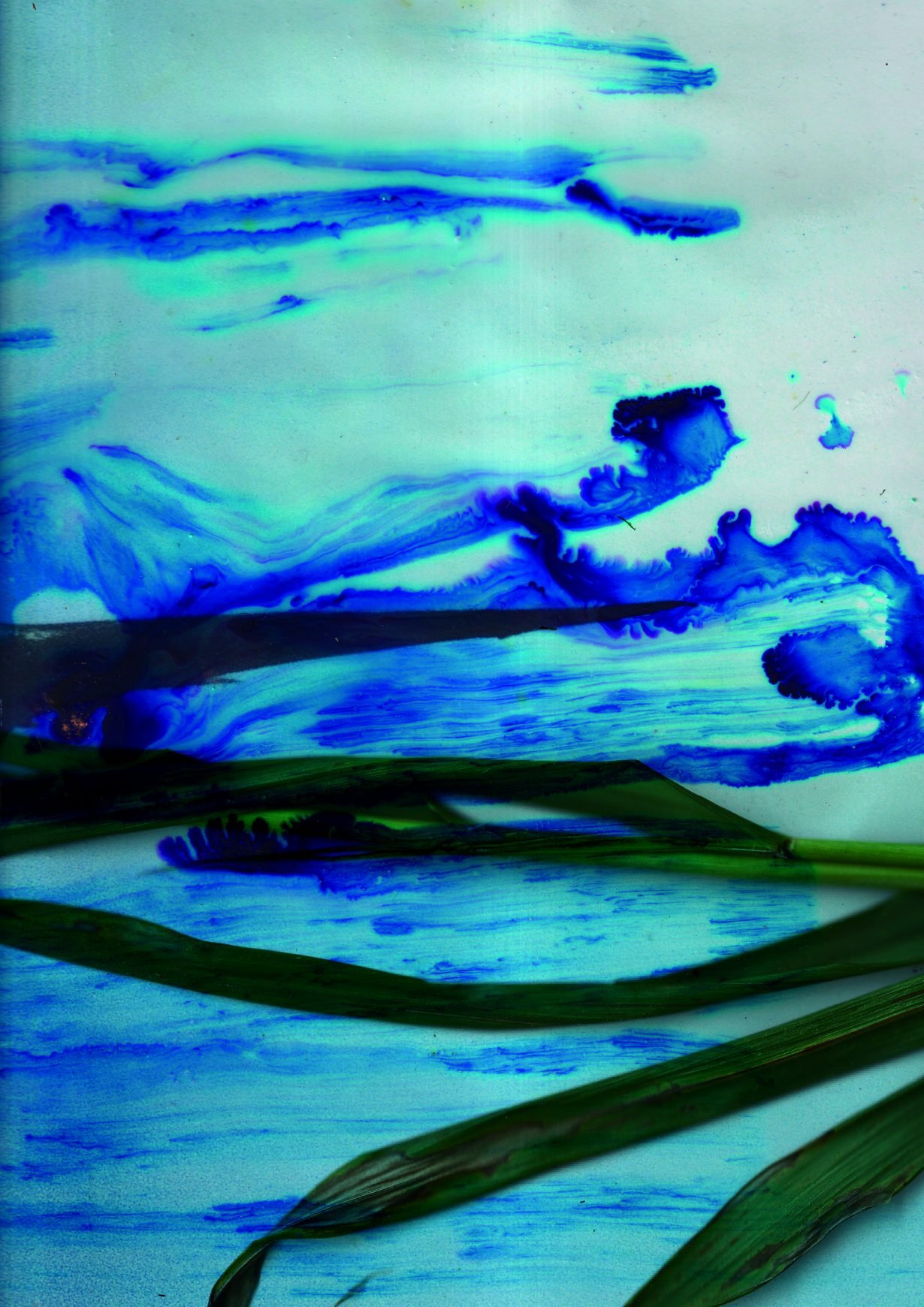

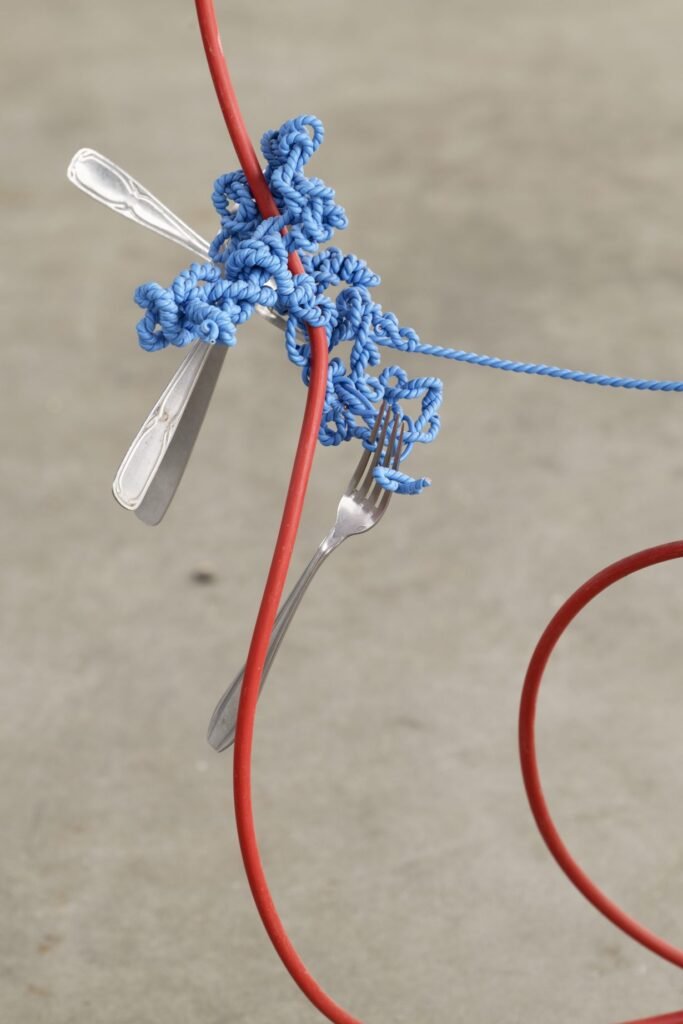

Le voyage commence au mémorial du Cap 110, où des sculptures face à la mer de l’artiste Laurent Valère se dressent comme des figures brutement taillées en pierre blanche, émergeant de la terre. Ce mémorial rend hommage aux victimes de la traite des esclaves illégale, qui a perduré pendant des années après l’abolition. Sur le site, Creuzet interprète un poème accompagné de musique, tandis que le groupe est assis face à la mer. Édouard Glissant affirmait que l’esclavage et ses Histoires—avec un H majuscule—ne pouvaient jamais être pleinement compris par la seule pensée objective. Cette conviction relie Creuzet à une lignée de penseurs et d’artistes caribéens. Aimé Césaire et son camarade de classe, le futur président sénégalais Léopold Sédar Senghor, ont tous deux commencé leur parcours intellectuel en tant que poètes avant de se lancer en politique. Creuzet, dans une interview avec Platform, exprime une conviction similaire, déclarant : « La poésie permet de rassembler des choses impossibles. » Cahier d’un retour au pays natal (1939) de Césaire alterne entre narration et abstraction, une technique reprise dans les dernières pages de Peau noire, masques blancs (1952) de Frantz Fanon. Ce dernier texte figure dans l’album Clameurs (2007) du musicien de jazz martiniquais avant-gardiste Jacques Coursil, une série de quatre oratorios mêlant trompette et récitations d’écrits fondateurs afro-caribéens. Dans cet album, la trompette de Coursil produit un son léger comme une plume, aérien, qui s’entrelace avec la parole, brouillant la frontière entre voix et instrument. La pratique de Creuzet engage profondément avec ces prédécesseurs, comme en témoigne son approche de la poésie, de la musique et de l’abstraction. Ses installations sculpturales, souvent accompagnant ses films, ressemblent à des fragments échoués sur le rivage—des morceaux de tissu et de toile en lambeaux enveloppant des membres structurels fins, qui pendent du plafond ou s’étendent depuis les murs adjacents. Son travail embrasse le concept d’opacité de Glissant, l’idée que tout ne doit pas être immédiatement lisible ou expliqué au spectateur. Au lieu de cela, ses créations préservent le mystère, laissant de l’espace pour ce qui reste invisible et non traduit.

Le deuxième jour de la visite se déroule dans l’atrium en fonte et verre de la Bibliothèque Schœlcher à Fort-de-France, où la poétesse Simone Lagrand livre une performance. Elle récite : « Cette histoire n’a pas de krik. Pa ni yékrak / Cette histoire sera dite même si la cour dort. » Ses mots tombent avec poids, chacun atterrissant comme une pièce frappant le sol. Lagrand se produit en créole, et son poème, Pays-mêlé (2021), explore les significations multiples de “mêlé” : en français, cela signifie “mixte”, tandis qu’en créole, cela désigne le chaos, le trouble, et peut aussi servir de verbe signifiant à la fois « être en difficulté » et « causer des ennuis ». Le créole, avec sa fusion de langues, porte un registre distinctif de résistance, forgé à travers les luttes anticoloniales où le mélange et la reconfiguration de la langue sont devenus des outils d’expression de l’identité et de la défiance. Pour Lagrand, la Bibliothèque Schœlcher a une signification personnelle ; c’est ici, pendant sa jeunesse, qu’elle a découvert les œuvres de Frantz Fanon. C’est dans cette même bibliothèque que Fanon lui-même, des décennies plus tôt, a découvert les classiques de la littérature française—un espace qui est devenu formateur pour leurs éveils intellectuels et politiques.

Dans sa récente biographie, Adam Shatz raconte un épisode de l’enfance de Frantz Fanon lorsqu’un enseignant lui a dit qu’il devait sa liberté à un homme blanc mort. Fanon, d’abord confus, puis enragé, a découvert que l’enseignant faisait référence à Victor Schœlcher, dont la collection de livres est aujourd’hui conservée à la Bibliothèque Schœlcher. Schœlcher, un abolitionniste de premier plan, a joué un rôle clé dans la fin de l’esclavage dans les colonies françaises. L’esclavage avait d’abord été aboli en 1794, mais Napoléon l’a réinstauré en 1802, l’inscrivant dans la loi française. La traite des esclaves transatlantique a continué même après l’abolition formelle du trafic en 1817. En 1848, après ses voyages à travers les Amériques, Schœlcher a réussi à obtenir l’abolition définitive de l’esclavage en France et dans ses colonies. Victor Hugo a décrit de manière célèbre la scène de la proclamation de l’égalité raciale : « Lorsque le gouverneur proclama l’égalité de la race blanche, de la race mulâtre et de la race noire, il n’y avait que trois hommes sur la plate-forme… un blanc, le gouverneur ; un mulâtre, qui tenait le parasol pour lui ; et un noir, qui portait son chapeau. » Malgré la déclaration d’égalité, une nouvelle ère de ségrégation a commencé, les colons blancs refusant l’intégration—une division qui, à bien des égards, persiste aujourd’hui. La Martinique moderne reflète cette inégalité : les visiteurs venus de la métropole découvrent une version de l’île définie par des plages et des cabanes en bord de mer vendant du poisson frit, tandis que de nombreux Martiniquais font face à l’exclusion économique, expulsés de leurs terres par l’économie du loisir. Le contrôle juridique et économique français sur le territoire limite davantage les industries locales, notamment l’agriculture, et restreint le commerce inter-îles, maintenant la dépendance de l’île aux politiques et aux marchés de la métropole.

Les bananes font partie des rares cultures cultivées en Martinique. Dans les années 1970, le gouvernement français a introduit le chlordecone, un pesticide anti-charançon hautement toxique, dans les plantations de l’île. Bien que ce produit chimique ait été interdit par la plupart des gouvernements, y compris en France métropolitaine, il a été utilisé de manière intensive en Martinique et en Guadeloupe. En conséquence, plus de 90 % de la population a été exposée au pesticide, qui a contaminé le sol et les eaux douces. Les îles enregistrent maintenant certains des taux les plus élevés de cancer de la prostate au monde, des recherches ayant établi un lien entre la maladie et l’exposition au chlordecone. Une action en justice a été engagée, mais le verdict a finalement favorisé le gouvernement français, niant la responsabilité dans la crise environnementale et sanitaire. La visite inclut l’atelier de l’artiste Christian Bertin, qui cultive ses propres bananes sur un terrain près du Mont Pelée. À mesure que ses bananiers mûrissent, il enroule les fruits dans de la toile et fait cuire les régimes liés—appelés « doigts de banane »—dans des fours qu’il a construits à partir de matériaux récupérés. Son studio est rempli d’installations faites de vieux morceaux de métal tels que des grilles, des pare-chocs, des réservoirs et des tambours de machines à laver. La cuisson des bananes enveloppées de toile est une pratique rituelle et continue, répétée au fil des années. Les formes finies, de grandes têtes bulbées avec des ramifications frêles semblables à des membres, sont regroupées étroitement dans une formation que Bertin décrit comme « semblable à une forêt ». Invitant les visiteurs à se tenir dessous, il utilise ces œuvres sculpturales pour évoquer la relation entre la terre, le travail et la contamination.

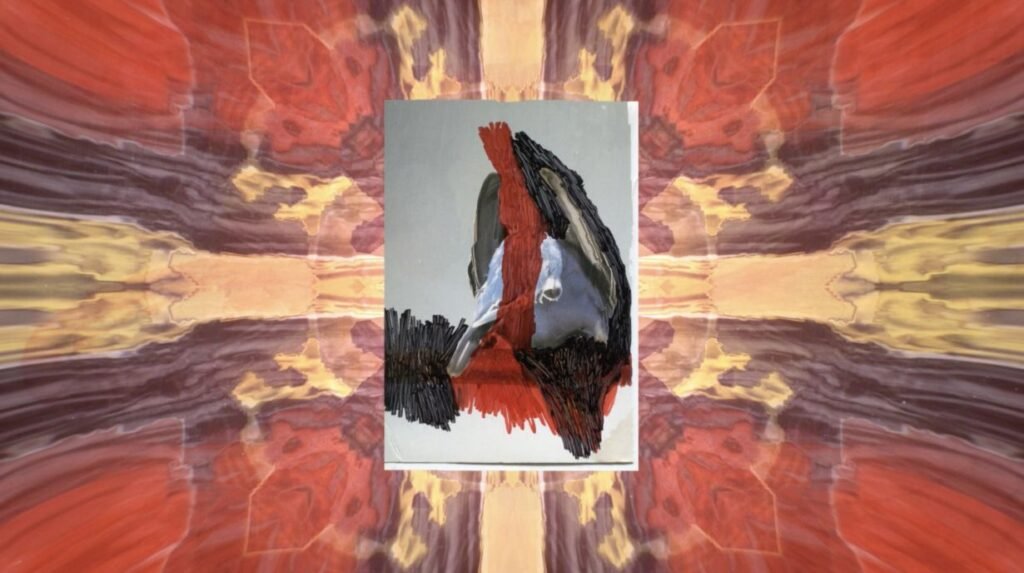

Le poème Pays mêlé de Simone Lagrand se conclut par les vers : « La date limite de colonization est arrivé / dlc dlc dlc. » L’acronyme dlc signifie date limite de consommation, la date de péremption inscrite sur les produits périssables—ici réutilisé pour marquer la fin dépassée du règne colonial. En 2020, une année où des statues coloniales ont été renversées dans le monde entier, la Martinique a été témoin de la chute de la première : un monument à Victor Schœlcher. Le groupe visite le site, où le socle est maintenant vide. Plutôt que de se concentrer sur la plateforme nue et dénuée de statue, l’attention se porte sur ce que l’absence de la statue a révélé : une fresque qui avait toujours été dissimulée derrière elle. La fresque, réalisée par Victor Anicet et peinte dans les teintes fondantes de la terre volcanique de l’île—rouge, ambre et noir obsidienne—représente l’histoire stratifiée de la Martinique. Chaque stratum représente symboliquement les migrations, les déplacements et les luttes révolutionnaires qui ont défini l’identité de l’île. Les mots de Lagrand résonnent avec l’esprit de défiance et de récupération de la fresque : « J’écris un futur différent, a-t-il dit. Voici un extrait de cette terre / Ne faites pas comme chez vous. »

Le projet de Julien Creuzet pour le Pavillon Français a été exposé aux Giardini dans le cadre de la 60ᵉ Biennale de Venise, du 20 avril au 24 novembre 2024.

Galerie de projects

Emplacement du projet

Adresse : Pavillon Français, Giardini della Biennale, 30122 Venise, Ville métropolitaine de Venise, Vénétie, Italie

L’emplacement est à titre indicatif et peut représenter une ville ou un pays, pas nécessairement une adresse précise.